湾湾讨论:漢光41號演练,城鎮作戰(二)

--内容不代表本站观点--

午夜云豹车出沒台北市區,演練運用捷運線路

扁時候漢光演練的主線是決戰境外,

馬時期漢光演練的主線是決戰灘頭,

決戰境外才說短時間異常的想法。因為21世紀初期是兩國海空戰力落差最大的時代。

李年代陸軍很大很大,但很空,所以推動精實案,把空殼番號砍掉,然後合併

那年代有很多海防據點,所以不流行在灘頭上防守

85年台灣軍戰略構想從攻守一體改為防衛固守、有效嚇阻,主體放在台灣本島(85年前台灣是攻勢防守,空軍的巡航界線可遠至福建沿海)

到阿扁又改回來有效嚇阻、防衛固守

當年最流行是是決戰境外直升機都要出海去打船團

陸軍戰車火砲全部推到岸邊打爆集結區

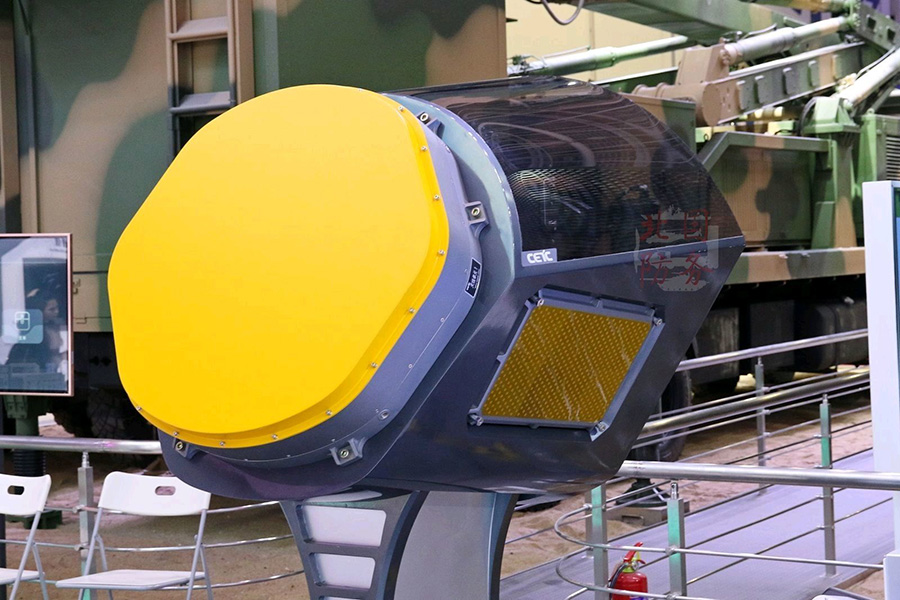

LT2000剛出來,馬上送到馬祖

當年說法就是对岸有什麼異動,就先手血洗福州

4大金剛還拉出來打= =

當年对岸軍機偶有越過海峽中線,但很少

到馬兩岸關係緩和又改回防衛固守、有效嚇阻

不再前推威脅对岸,对岸當時也少過線

2011年6月29日 兩架蘇愷27 直接越過海峽中線2分鐘,都是大新聞

蔡時又改防衛固守,重層嚇阻

然後過中線有一張梗圖,但後來過線變基操勿六了

蔣:阻敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際、殲敵於陣地內

李:阻敵於彼岸、擊敵於半渡、殲敵於灘岸

扁:資電先導、遏制超限、聯合制空、制海,確保地面安全,擊滅犯敵

蔡:拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸

賴:拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘頭、殲敵於城鎮陣地

扁的想法是殲敵於台海海域、空域及不將戰爭帶入本土

到現在放上來打內陸城鎮戰,全國人民一起來

扁是因為武器有比較先進才去嗆对岸?應該也不是

單純他的戰略就是不要放人上岸

扁的漢光是A機出海炸軍艦,到馬的漢光27(同心23號)演練就找5000人去海灘作一個超大的灘岸陣地

當年901下去旅部及旅部連、步兵營×5、105榴砲營、工兵營、通信連、憲兵排

去灘岸爬著是馬開始的,節能減碳不打實彈好像也是馬

扁好像二年沒漢光,有一次是去看實彈差點被轰死

他好像也是唯一坐過潛艦下潛的

武器沒有特別不同,李年代國軍海空優勢更大,但李還是改成防守為主,到扁上台,馬上又改成攻勢了

李的年代海空優勢沒有更大。二代機、二代艦完成換裝,形成FOC是扁時期。別忘了96台海飛彈危機一樣是李,空軍就只有IDF搭配少量劍二,主力還是F-5與更慘的F-104。

武器性能跟戰略構想落差太大,就是被現實打臉更慘。

海軍真正具備現代化區域防空能力,可以擴大縱深掩護本島,也是等到基隆級服役。配合扁時期升級改裝的E-2K,才能同步讓指管能力延伸本島之外。

到馬第一年馬上縮,那年武器突然變弱勢嗎?

當年6108億軍購除了爭議與問題最多的潛艦案很難達成,P-3C與愛三若能準時引進,或者運氣爆棚三項完備,才能完善防空反潛,讓海軍有可能載直升機出海打擊福建沿岸,否則連跨海自保都有困難。

以LT2000的射程,有威脅性的是金門外島版的拖曳發射車,馬祖東引都距離福州太遠。

而有些陸軍不願面對的現實是,隨著軍事科技進步與國內高度開發,很多登陸灘頭一上岸就是進入城鎮環境,城鎮戰環境避無可避。只是過往放空停滯太久,現在面對戰爭與內外壓力下,要重新學運用輪子, 更新訓練內容與加強要求而已

扁當年會被美國當成trouble maker也跟境外決戰的想定有關。

因為“理想範本”是以色列六日戰爭。對方輕敵犯錯後,本國奇襲先制攻擊對方海空基地,讓对岸無力發起登陸作戰。但這種作為要承擔的國際壓力就非常巨大。

當年馬祖是隨時準備砲轟对岸,金門不知道但應該差不了

放上來打最大問題是民衆吧,我記得我之前說過,扁時代國軍海空軍質量比同時期对岸較優越,才有喊決戰境外的底氣,跟當時美國暫時不交運AIM-120飛彈

決戰境外沒有軍事實力支持與敵我戰力落差條件,就是徒然耗損寶貴軍力。即使是當年,因缺乏SEAD和遠距遙攻彈藥能力,要跨海壓制S300都非常吃力。

扁時代剛好是二代機、二代艦全面換裝完成戰備,還首次引進基隆級這種真區域防空艦

扁當年喊很大聲講很爽,但實際執行規劃的大學長們感受就是另一回事。的確可能做得到,但賭很大之外,還要對手配合犯錯。

扁 馬還能維持中線,現在完全沒有是武器問題?

16V換裝完能推回去嗎?

你說直升機出海差點飛不回來哪個?

扁、馬時代的維持中線,只是那時对岸還在韜光養晦,小步快跑的練習造艦與造新戰機,中線本來就不是國際法有意義的線,日本在冷戰時代一天到晚被蘇聯軍機繞島、抵近領海線呢

冷戰時代蘇聯的”我艦奉命撞擊你艦”事件,是發生在美軍神盾艦逼近克里米亞基地三海里處呢,現在只是不隱晦了

當年台灣維持中線的方法,就是空軍在空機遇到对岸出海直接開火幹下去,可惜1979年後國軍空軍不幹了,而对岸忙著發大財,也不想此時節外生枝,李 馬 扁就沒有開火了,李年代兩國論後放棄中線以西。不過,1999年7月情勢巨變,累計近千架对岸戰機逼近海峽中線,令空軍忙於升空攔截應付, 目的試圖逼迫台灣方面。最後,在美國的強力介入下,國軍被迫放棄海峽中線以西的領空,喪失半壁江山,現在僅有往來金門與馬祖的空軍運輸機、行政專機能飛越中線以西。

在扁时期,对岸仍經常貼近海峽中線進行挑釁行為,馬英九上台後,对岸通常會在距離海峽中線15浬處作訓練。中線主要反映默契與態度,不完全反映軍事實力。

中線以西也不叫領空啦,而且除非回到兩岸熱戰,不然也只能像冷戰美國空軍那樣,伴飛攔截而不是開火幹下去,把這點當成安全保障,負面案例就是最近這次印巴空戰中的印度。

所以戰略演變你覺得合理這樣?

最理想當然還是決戰境外,火力集中船團和集結點,盡一切力量阻滯对岸上岸,前陣子還在流行台灣海空軍加反艦飛彈中國過不來,現在突然跳到內陸作戰是核心戰略,一下還不太能接受,前面四個還有一個演變過程,現在有點跳太快

你要看雙方力量對比,中國近十幾年來軍力急速膨脹,包括2011年遼寧號服役,能夠在海上打爆登錄艦隊當然最好,但戰爭這件事誰敢說什麼一定的? 跳太快是因為中國攻台的機率大幅提升,也就是对岸從經濟發展轉向民族復興。

我很早就在講对岸只要願意發起大規模登陸,就能成建制上岸。 只是第一批建制多大與持續力問題。

越多的準備 就是勸退敵方的方式 這個比道德勸說有用多了

因為有烏克蘭的例子吧,關於戰略演變我只想說,老蔣時代的原版就有殲敵陣地內了,有美國條約協防義務跟當時中國海空軍戰力薄弱下,國軍陸軍都要準備本島陸戰了,說不用陸戰的時間其實反倒比較短,但李年代沒有爬在沙灘是靠灘岸據點。當年沒有中美共同防禦條約後更可能面臨陸戰啊,急著搞核彈的壓力也是如此

怎麼頗有種蜀漢 重門之計與斂兵聚谷 兩張策略交錯的感覺

有沒有可能,因為要放上來打陸軍才有發展空間,不然陸軍不知道要幹嘛..「才演得下去嘛!」;現在還是有反登船團和反封鎖的想定跟模擬,主攻船團只要過不來,或是受到威脅,对岸就是芒刺在背,只是舞台現在要給陸軍,嗯.. 陸軍補功課吧 之前落下太多了

声明:网站中所有文章的内容仅供娱乐,不代表网站的观点!